結婚したいけど、姓を変えるのはちょっと……

キャリアを積み上げてきた名前を手放したくない

そもそも、なんで姓を変えなくちゃいけないの?

このような疑問や違和感を持ったことはありませんか?

日本では結婚すると、夫か妻のどちらかが姓を変える必要がありますが、この制度に疑問を感じる方も少なくありません。

また、現状、妻側が姓を変える割合が約95.5%(令和元年)であり、改姓に伴う不利益が女性側だけに偏っているため、「夫婦別姓を選ぶことができないのは女性差別」だとして、国内外でも問題視されています。

今回は「選択的夫婦別氏制度」いわゆる、「選択的夫婦別姓制度」について詳しく解説します。

自分の姓を大切にしたい方、姓を変える、または相手に変えさせることにモヤモヤを感じている方、そもそも選択的夫婦別姓をよく知らない方に向けて、分かりやすくお伝えします。

制度の前に…「選択的夫婦別姓」、どれくらい知られている?

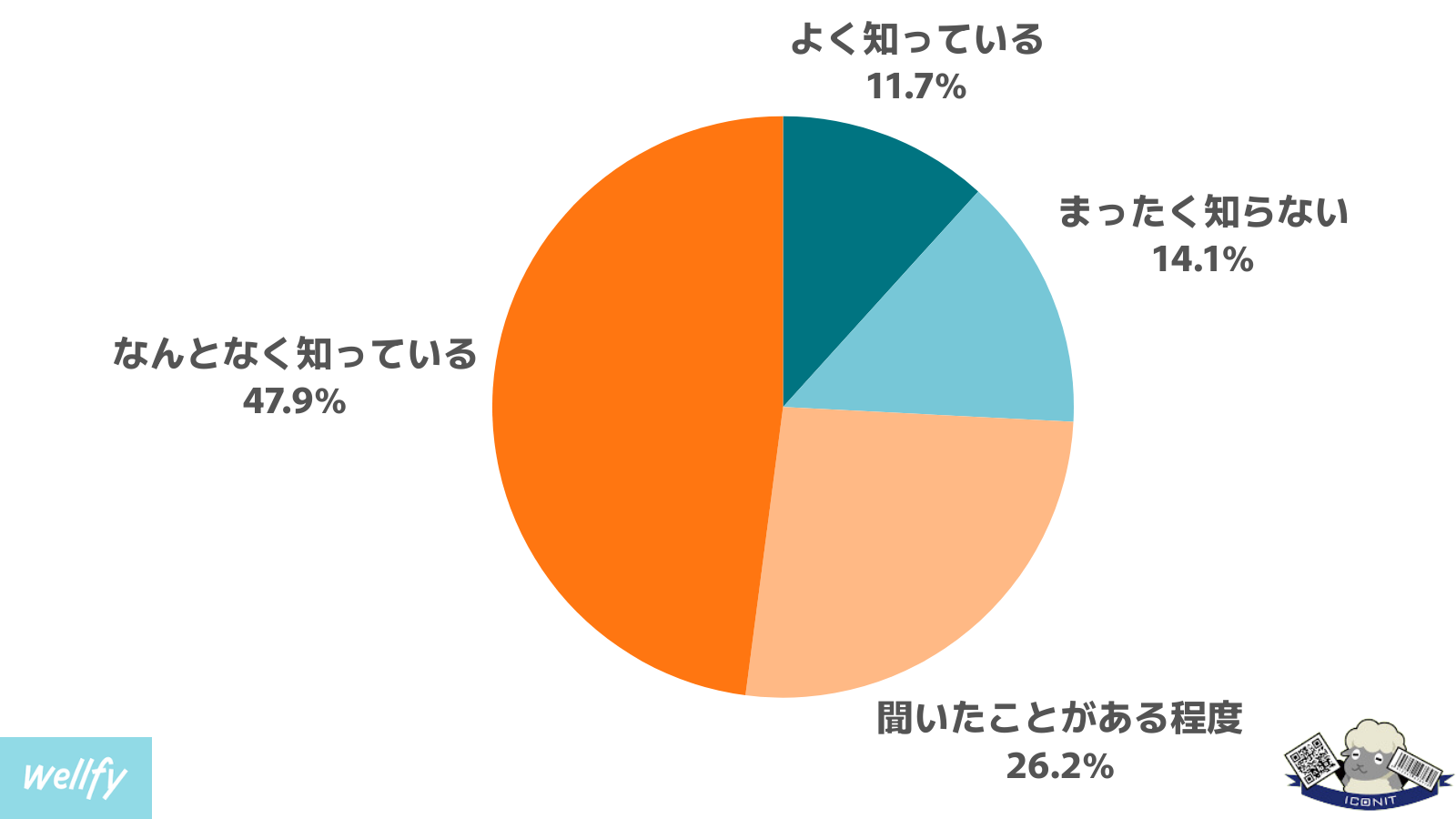

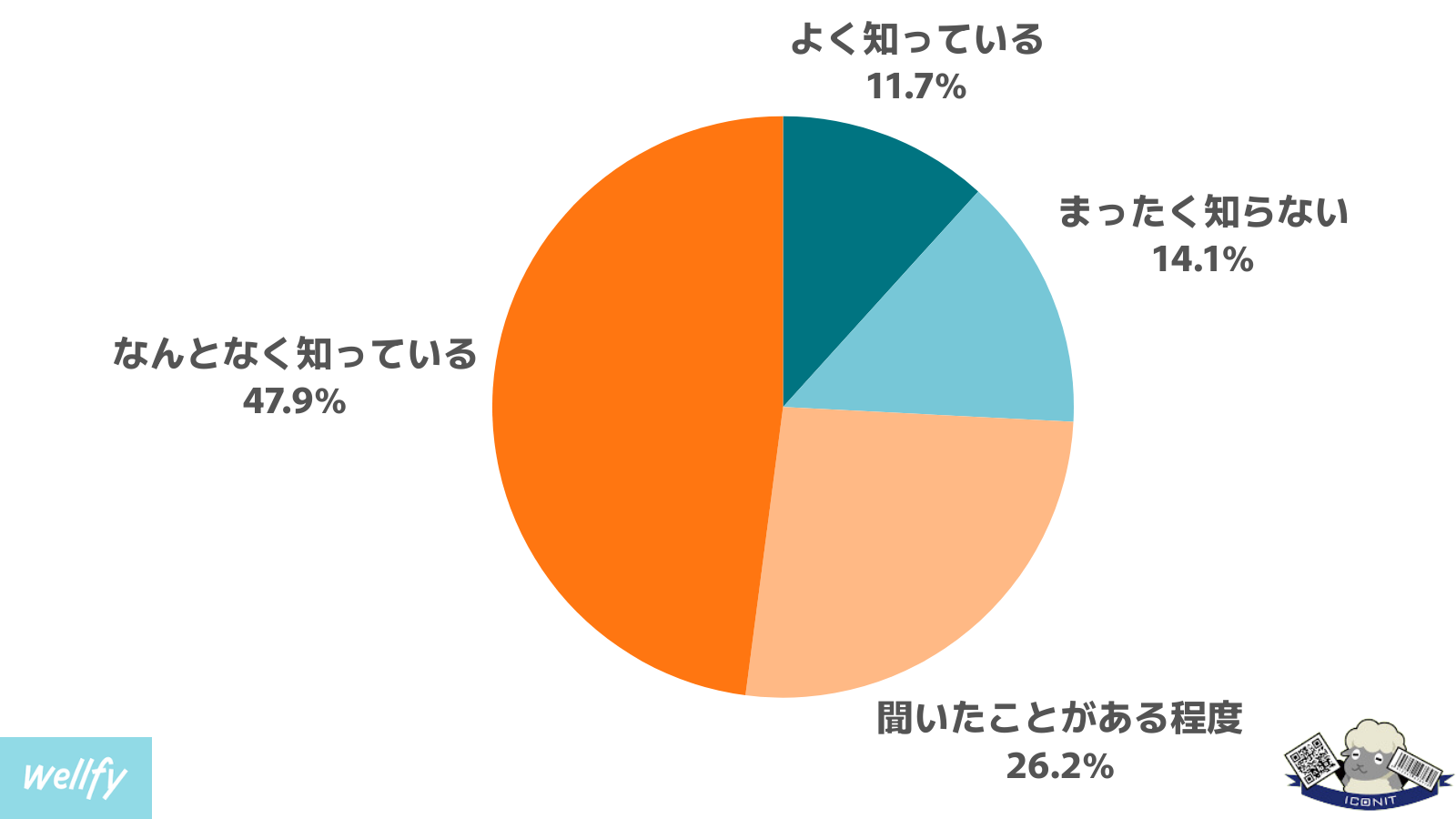

あなたは「選択的夫婦別氏制度」について知っていますか?

| あなたは「選択的夫婦別氏制度」について知っていますか? | |

|---|---|

| よく知っている | 2471(12%) |

| まったく知らない | 2973(14%) |

| 聞いたことがある程度 | 5536(26%) |

| なんとなく知っている | 10110(48%) |

今回のアンケートによると、「よく知っている」と答えた人は全体のわずか12%(2471人)にとどまっています。

一方で、「なんとなく知っている」が約48%(10110人)と最多で、「聞いたことがある程度」(26%)や「まったく知らない」(14%)を合わせると、8割以上が制度について十分に理解していない状況です。

これは、制度の是非を問う前に、まずは正確な情報が社会に行き届いていないことを意味します。

特に、仕事をしながら結婚・出産・育児というライフイベントを迎える女性にとって、「姓をどうするか」は現実的な悩みのひとつ。にもかかわらず、制度の選択肢や影響についてきちんと説明を受ける機会が少ないまま、判断を迫られている人も多いのではないでしょうか。

そもそも「選択的夫婦別姓」とは、どんな制度?

「選択的夫婦別氏制度」いわゆる、「選択的夫婦別姓制度」とは、結婚後に夫婦が同じ姓を名乗るか、それぞれの姓を保持するかを選択できる制度です。

現在の日本の民法では、夫婦は必ず同じ姓を名乗ることが義務付けられています(民法750条)。つまり、どちらかが必ず姓を変えなければなりません。

多くの国では、結婚しても男女それぞれが生まれた時からの姓を保持する「夫婦別姓制度」を採用しているか、日本で議論されているような「選択的夫婦別姓制度」を導入しています。

世界的に見ると、フランス、ドイツ、スウェーデンなど欧州諸国、アメリカ、カナダなど北米諸国、韓国、中国、台湾など東アジア諸国……どの国で結婚しても、結婚後、自分の姓を保持することが可能なのです。

なぜ日本では選択的夫婦別姓が導入されていないのか?

ではなぜ、他の全ての先進国が結婚後も自分の姓を使えるにも関わらず、日本だけが、「強制的夫婦同姓」制度のままなのでしょうか?

歴史的・文化的背景。明治時代に作られた女性軽視の制度

日本の強制的夫婦同姓制度は明治31年に制定された民法に基づいています。「夫婦同姓は日本の文化」だと思っている人は多いですが、明治以前は、夫婦別姓が可能でしたし、江戸時代にはそもそも姓を持たない人も珍しくありませんでした。

明治時代の日本社会は、家父長制度が強く、「家」という単位を重視していました。女性は結婚すると夫の家に入り、その家の姓を名乗るべきという考え方が一般的だったのです。

つまり、強制的夫婦同姓制度は、明治時代の女性軽視的価値観を反映して作られた制度だったのです。

現在でも、結婚時に姓を変えるのは圧倒的に女性が多いです。法務省の統計によると、結婚時に姓を変えるのは約95.5%が女性とされています。どちらの姓を名乗るのかは、法律では明言されていません。

しかし、「女性側が変えるのが当たり前」という社会的プレッシャーは残っています。

国連から「女性差別」だとして再三にわたる勧告を受けている

国連の女性差別撤廃委員会(CEDAW)は、日本政府に対して、現状の法律は「女性に対する差別」だとして、選択的夫婦別姓制度の導入を勧告しています。

2016年に出された勧告では、「女性だけが姓を変更することを事実上強制する」制度を改めるよう求めています。さらに2023年にも再度、同様の勧告が出されました。

選択的夫婦別姓の議論が停滞している理由は?

選択的夫婦別姓の導入については、1996年に法制審議会が民法改正を答申して以来、長年議論されてきました。

しかし、「家族の絆が弱まる」「子供のアイデンティティに影響する」「戸籍はどうなるんだ」などの感情的な反対意見が強く、法改正は実現していません。

2015年には最高裁で夫婦同姓規定を合憲とする判決が出されましたが、その際にも5人の裁判官のうち2人が「違憲」との意見を述べるなど、社会の変化に伴い議論は続いています。

なぜ、日本政府は頑なに選択的夫婦別姓制度を拒否し続けるのでしょうか?

現状、改姓によるストレス、アイデンティティの剥奪、事務作業の煩雑さ、などを担っているのは女性です。選択的夫婦別姓が導入されることによって、女性は利益を得ることになりますが、男性はほぼ何も変わりません。

男性は現状、選択的夫婦別姓が導入されなくても不利益を被っていない、それどころか家父長制的な家族を維持したい人たちにとっては利益を得ていると言えます。

ただ、そうはいっても、ここ数年、夫婦別姓の議論が再燃しているのは事実です。世論の流れに従って、選択的夫婦別姓に賛成を表明する議員も増えてきています。

今後、日本でも選択的夫婦別姓が実現する可能性は大いにあるでしょう。

世論はどうなのか?選択的夫婦別姓に対する賛成・反対の現状

制度を導入すべきかどうか

この問いに、世の中の人々はどう答えているのでしょうか。ここでアンケートデータを見てみましょう。

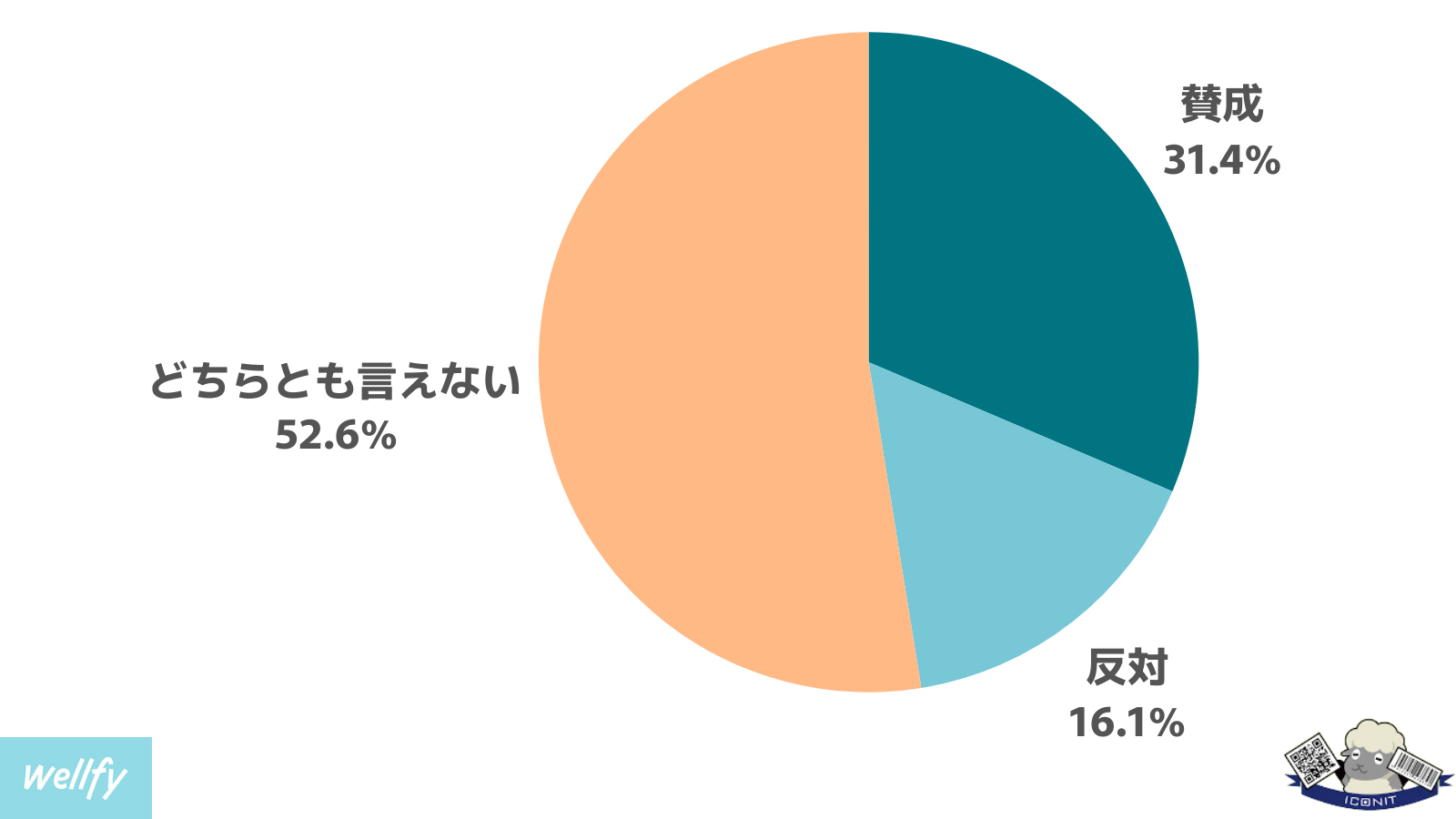

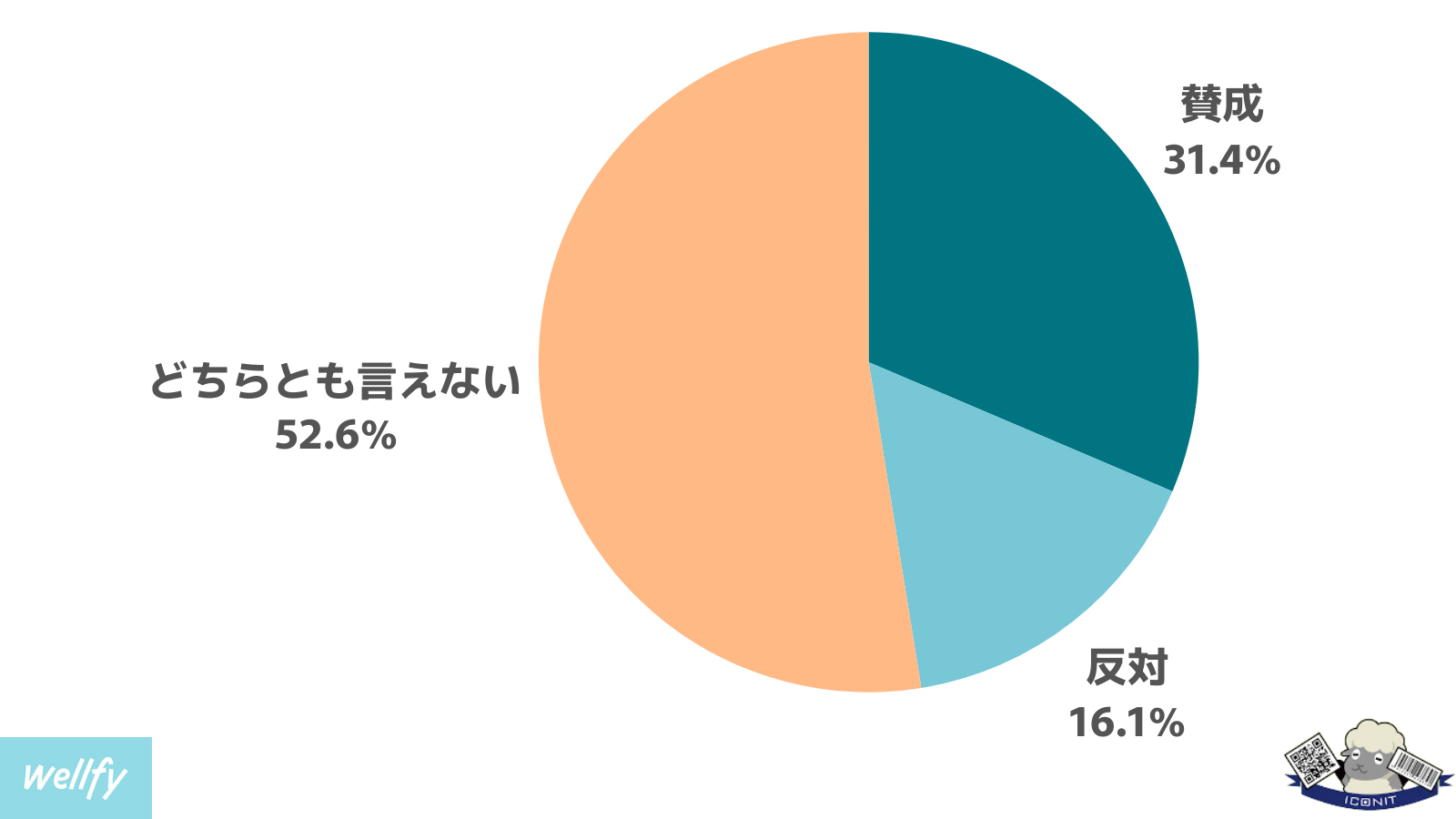

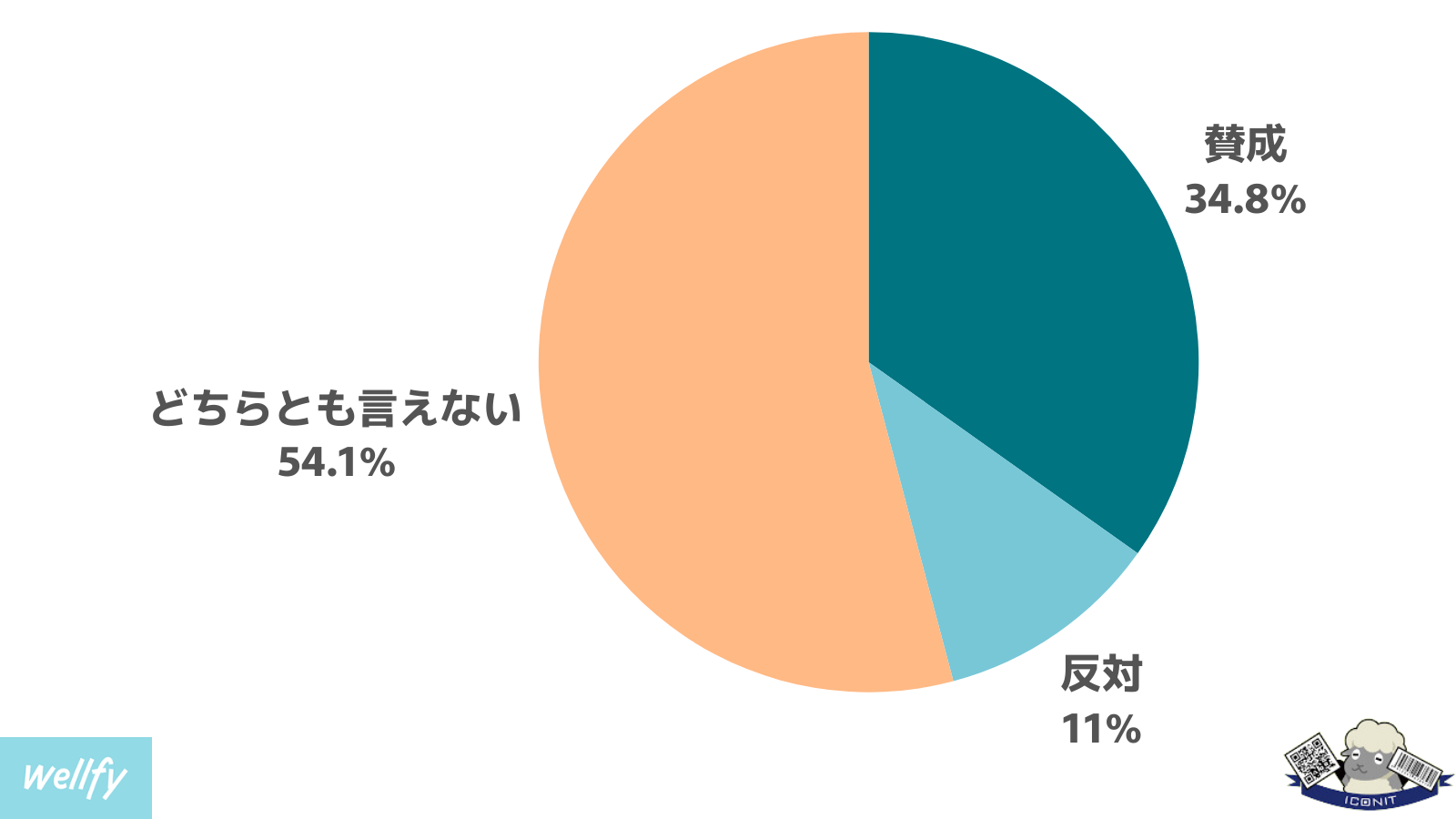

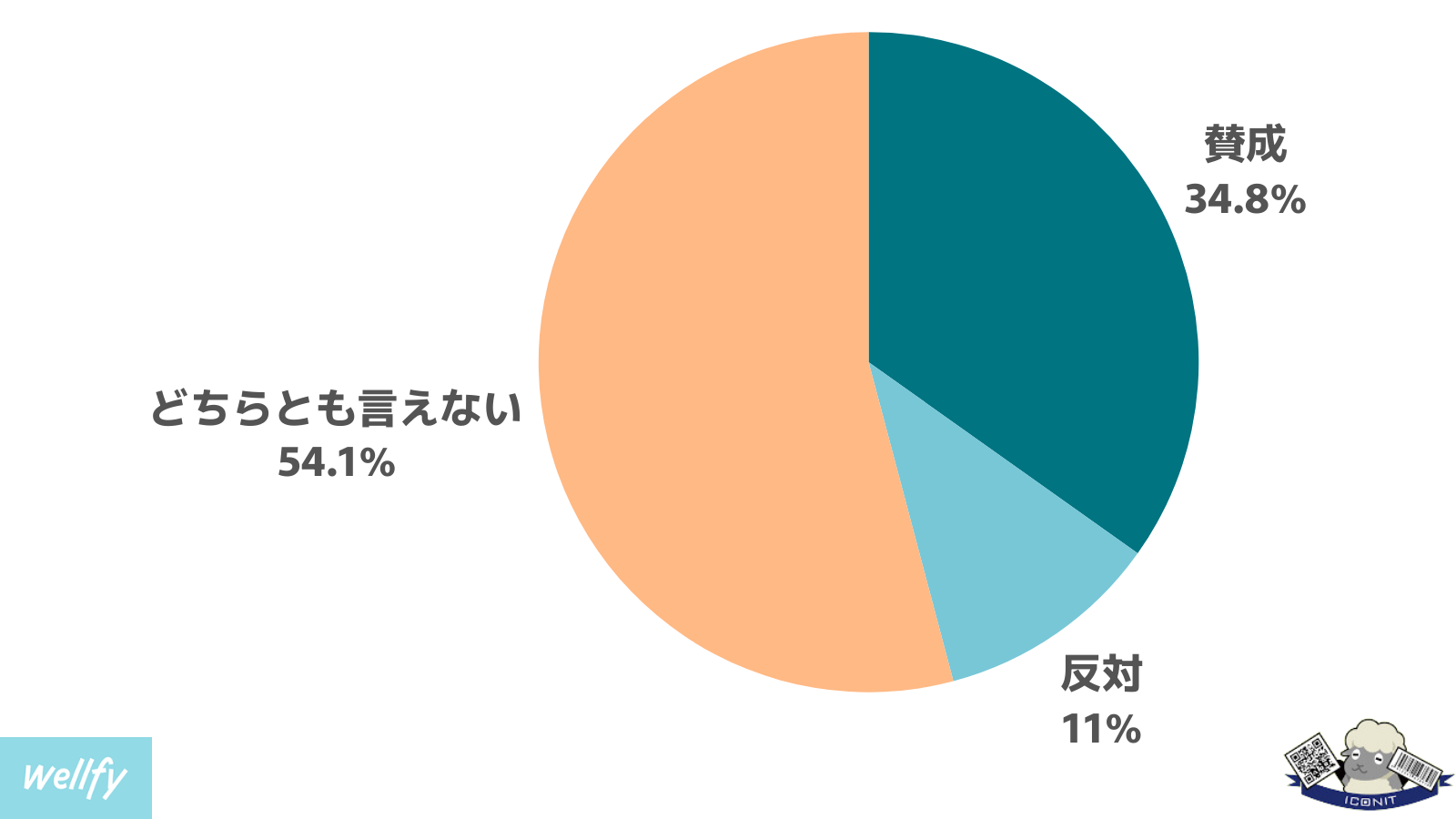

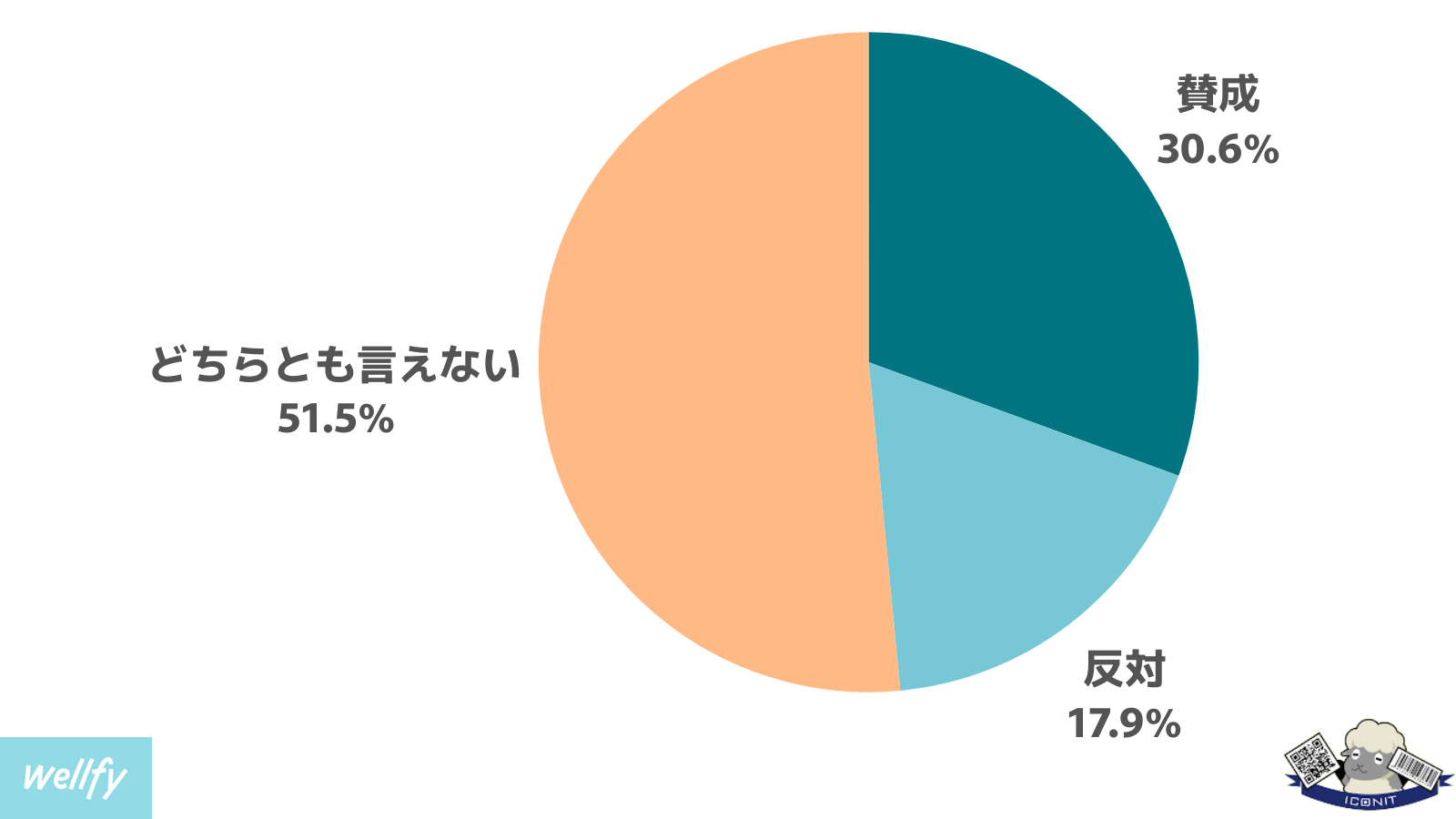

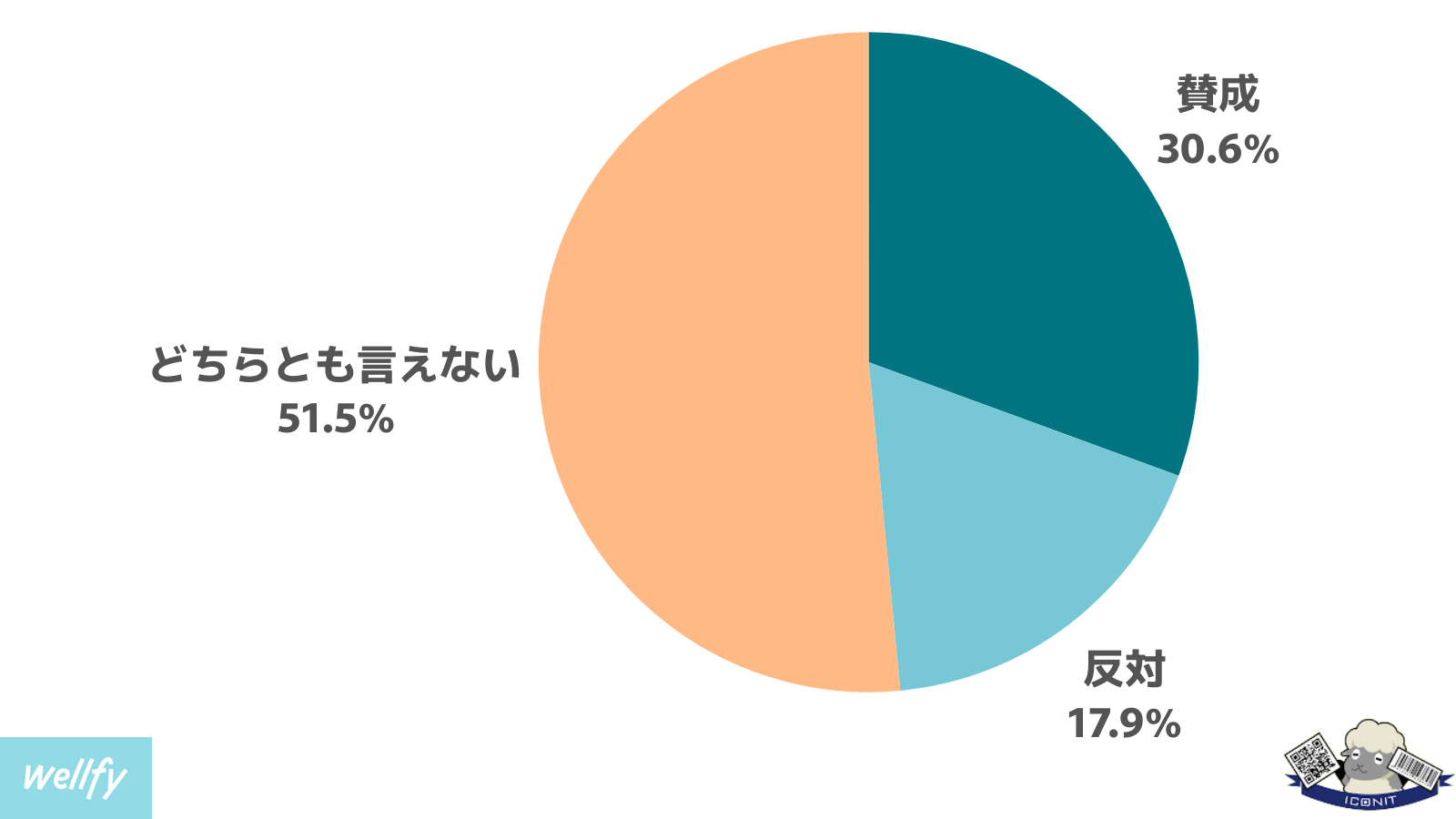

Q.夫婦が希望すれば、結婚後もそれぞれの名字を名乗ることができる「選択的夫婦別氏制度」について、あなたの考えに最も近いものをお選びください。

| 回答内容 | 女性 | 男性 | 回答しない | 総計 |

|---|---|---|---|---|

| 賛成 | 1825(35%) | 4589(31%) | 208(25%) | 6622(31%) |

| 反対 | 578(11%) | 2682(18%) | 125(14%) | 3385(16%) |

| どちらとも言えない | 2836(54%) | 7731(51%) | 516(61%) | 11083(53%) |

全国2万人以上を対象としたアンケートでは、「選択的夫婦別姓制度」に賛成と答えた人は全体の31%(6622人)。

一方、「反対」は16%(3385人)にとどまり、過半数となる53%(11083人)が「どちらとも言えない」と回答しています。

注目すべきは、男女で意見の傾向に明確な違いがある点。女性の方が賛成派が多く、反対派が少ないという傾向です。

女性

男性

これは、現行制度の中で実際に「姓を変える」立場に置かれることが多いのが女性であること、そしてそのことに伴う不便さやキャリア上の不利益をよりリアルに感じていることが背景にあると考えられます。

一方で、男性のほうが反対の割合が高くなっており、「今の制度で特に困っていない」という立場からの消極的な反対や、「制度が変わることによる混乱」を懸念する声が一定数あると推察されます。

とはいえ、最多となったのは「どちらとも言えない」という慎重な意見でした。これは、制度の内容や影響について、まだ十分に理解していない人が多いという現実を映し出しています。

実際、「選択的夫婦別姓」は夫婦が同じ姓を名乗れなくなる制度ではなく、同姓か別姓かを選べるようにする制度です。それにもかかわらず、「家族がバラバラになるのでは?」といった誤解が根強く残っているのも事実です。

選択的夫婦別姓が導入されていないことによる弊害・デメリット

次に、現在、選択的夫婦別姓が導入されていないことによって発生している弊害を確認しておきましょう。

選択的夫婦別姓は、単なる理念の議論にとどまるものではありません。今この瞬間も、多くの人が実際の生活やキャリアの中で不便や不利益を感じているのです。

職業上の不利益

研究者など、名前で実績を積み上げてきた人が改姓によってキャリアの連続性を失うケースがあります。論文や著作物の検索性が低下し、過去の業績が見つかりにくくなるという弊害もあるのです。

手続き上の負担が大きい

パスポート、運転免許証、クレジットカード、銀行口座、資格証明書など多数の書類変更が必要です。

結婚してすぐに変える手続きだけではなく、その後、諸々の本人確認手続きの際に、旧姓と新しい姓が一致しないために新たな手続きが発生するケースも少なくありません。

さらには、離婚して名前を戻す際に、同じ手続きを繰り返す必要が出てきます。

プライベートな情報が公に晒される

多くの男性は、知られたくないと思ったら結婚や離婚を隠すことができます。

例えば、会社で離婚したことを知られたくないと思っているのに、名前が変わったことでバレて、周囲に変に気を遣われてしまう、ということもあり得るでしょう。

アイデンティティの喪失感

長年使ってきた姓を変えることによる心理的負担は計り知れないものです。

特に中高年での結婚や再婚の場合、アイデンティティの一部として確立された姓の変更が大きな負担となります。

国際結婚での齟齬

国際結婚の場合、相手の国では別姓が一般的なことが多く、制度の違いによって、外国での手続きや身分証明において混乱が生じることがあります。

実質的な男女不平等

改姓する95%以上が女性であり、実質的に「女性が姓を変える制度」として機能している点も問題です。

これにより、女性のキャリア継続や社会的アイデンティティ維持の障壁となっています。

法律婚ができない

近年、姓を変えたくないために事実婚を選択するカップルが増加しています。

賛成派はなぜ制度を望むのか?リアルな声から見える背景

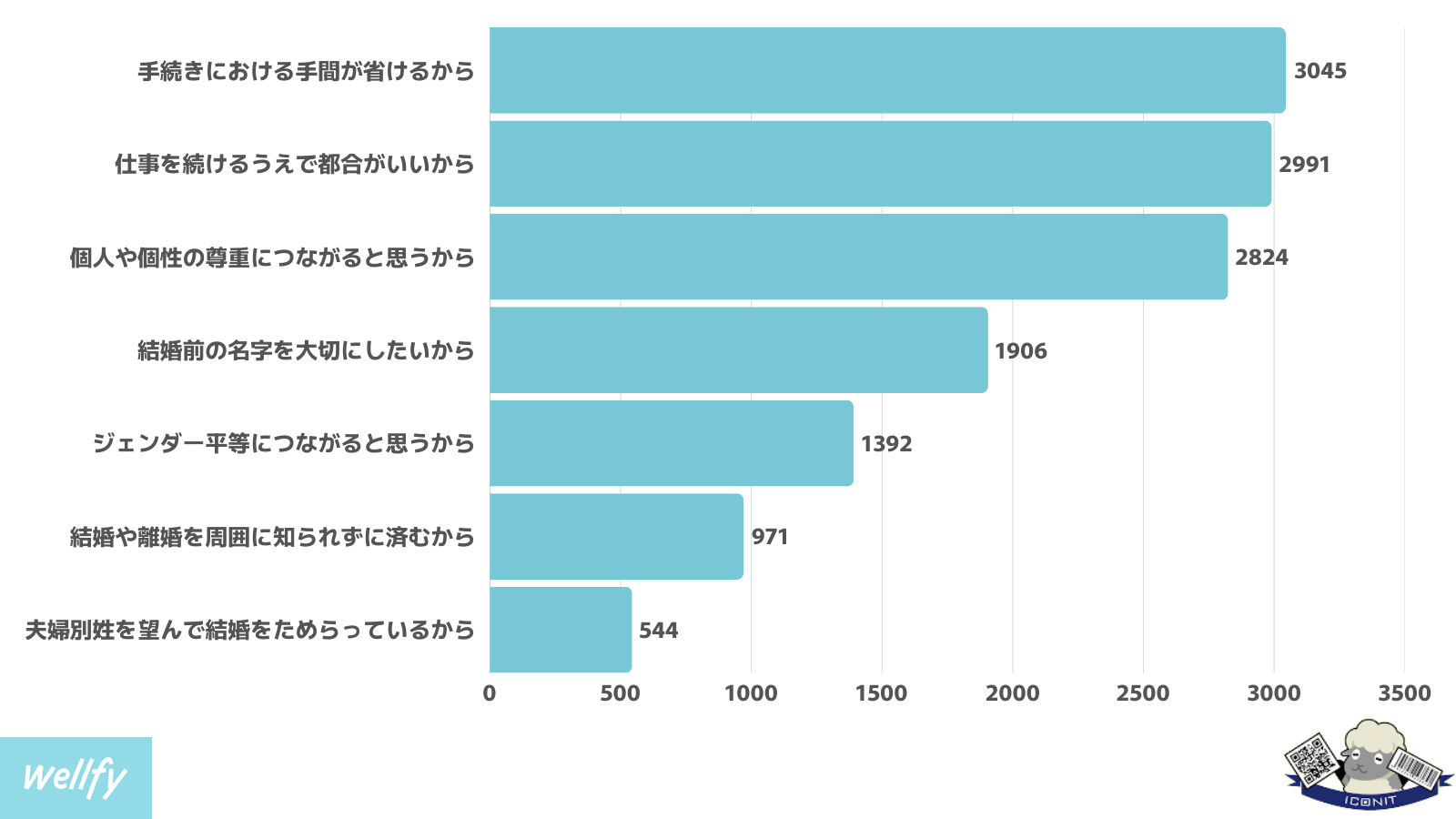

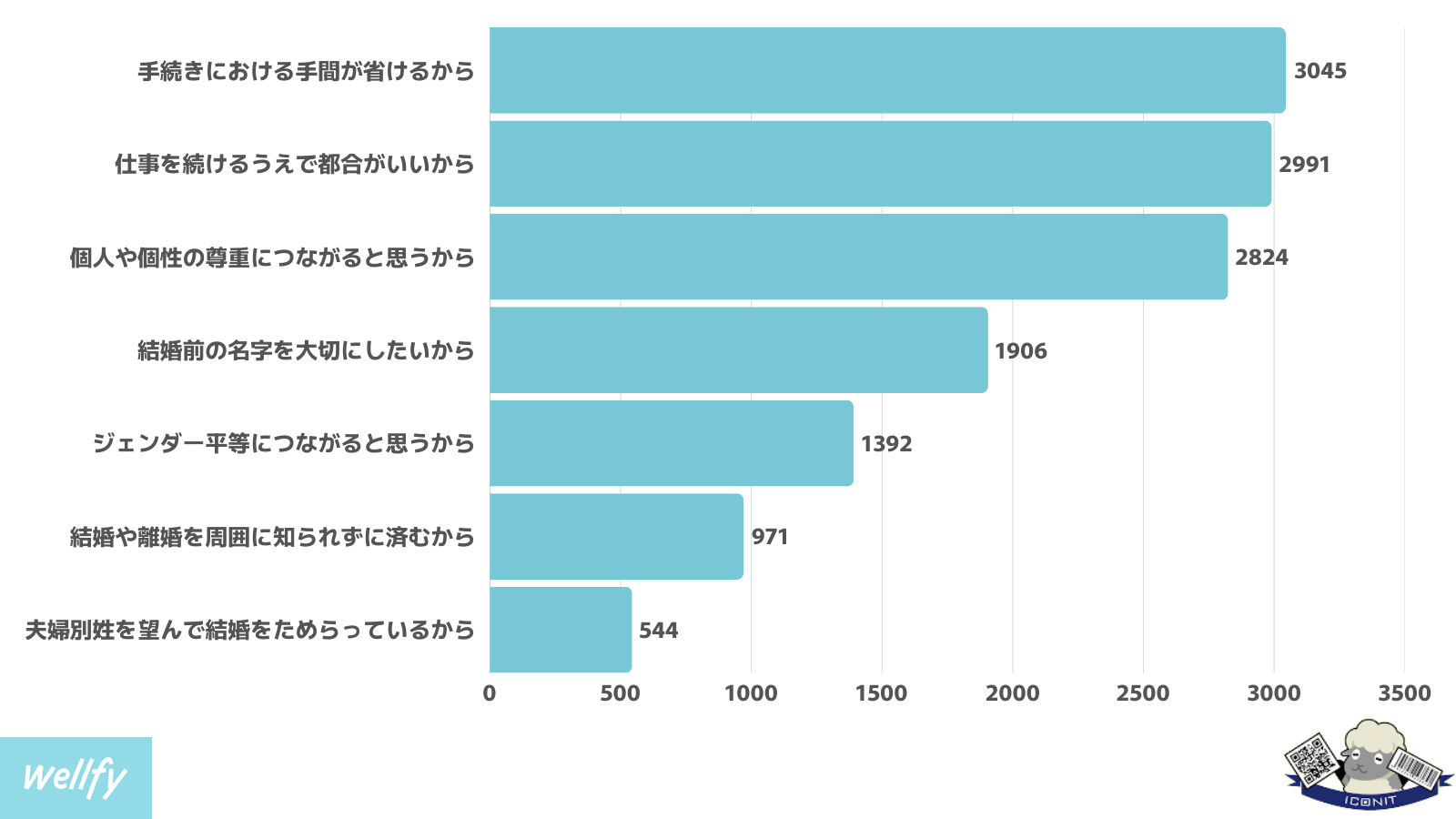

Q.賛成の理由を教えてください。(複数選択可)

| 回答内容 | 女性 | 男性 | 回答しない | 総計 |

|---|---|---|---|---|

| 手続きにおける手間が省けるから | 1021 | 1921 | 103 | 3045 |

| 仕事を続けるうえで都合がいいから | 927 | 1972 | 92 | 2991 |

| 個人や個性の尊重につながると思うから | 813 | 1918 | 93 | 2824 |

| 結婚前の名字を大切にしたいから | 583 | 1257 | 66 | 1906 |

| ジェンダー平等につながると思うから | 416 | 921 | 55 | 1392 |

| 結婚や離婚を周囲に知られずに済むから | 347 | 587 | 37 | 971 |

| 夫婦別姓を望んで結婚をためらっているから | 137 | 385 | 22 | 544 |

| その他 | 35 | 101 | 8 | 144 |

| 特に理由はない | 98 | 402 | 19 | 519 |

選択的夫婦別姓に賛成する人たちは、なぜその制度を必要だと感じているのでしょうか?

中でも多かったのが、「手続きが面倒だから」「仕事に支障が出るから」といった日常やキャリアへの影響を訴える声です。

また、「個性を尊重したい」「ジェンダー平等につながる」といった意見も目立ちました。中には、「制度がないことで結婚をためらっている」という切実な声も。

では、実際にこの制度が導入されると、私たちの暮らしにどんなメリットがあるのでしょうか? 次の章で詳しく紹介します。

選択的夫婦別姓を導入することで得られるメリット

次に、選択的夫婦別姓を導入することで得られるメリットについて見ていきましょう。

アイデンティティ保持

結婚前から築いてきた社会的アイデンティティや実績を姓の変更によって失わずに済むようになります。

選択的夫婦別姓が導入されると手続きの煩雑さが解消される

選択的夫婦別姓があれば、こうした手続きの負担を減らすことができます。

キャリアの継続性

職業上の実績や評価が姓に結びついている場合、姓の変更は大きな不利益になる可能性があります。

自分の姓を名乗り続けることができれば、こういったデメリットは解消されます。

国際結婚への対応

国際結婚の場合、相手の国では別姓が当たり前という場合も多く、日本の制度との齟齬が生じることがあります。

男女平等の推進

実質的に女性に姓の変更を強いている現行制度を改めることは、男女平等社会の実現につながります。

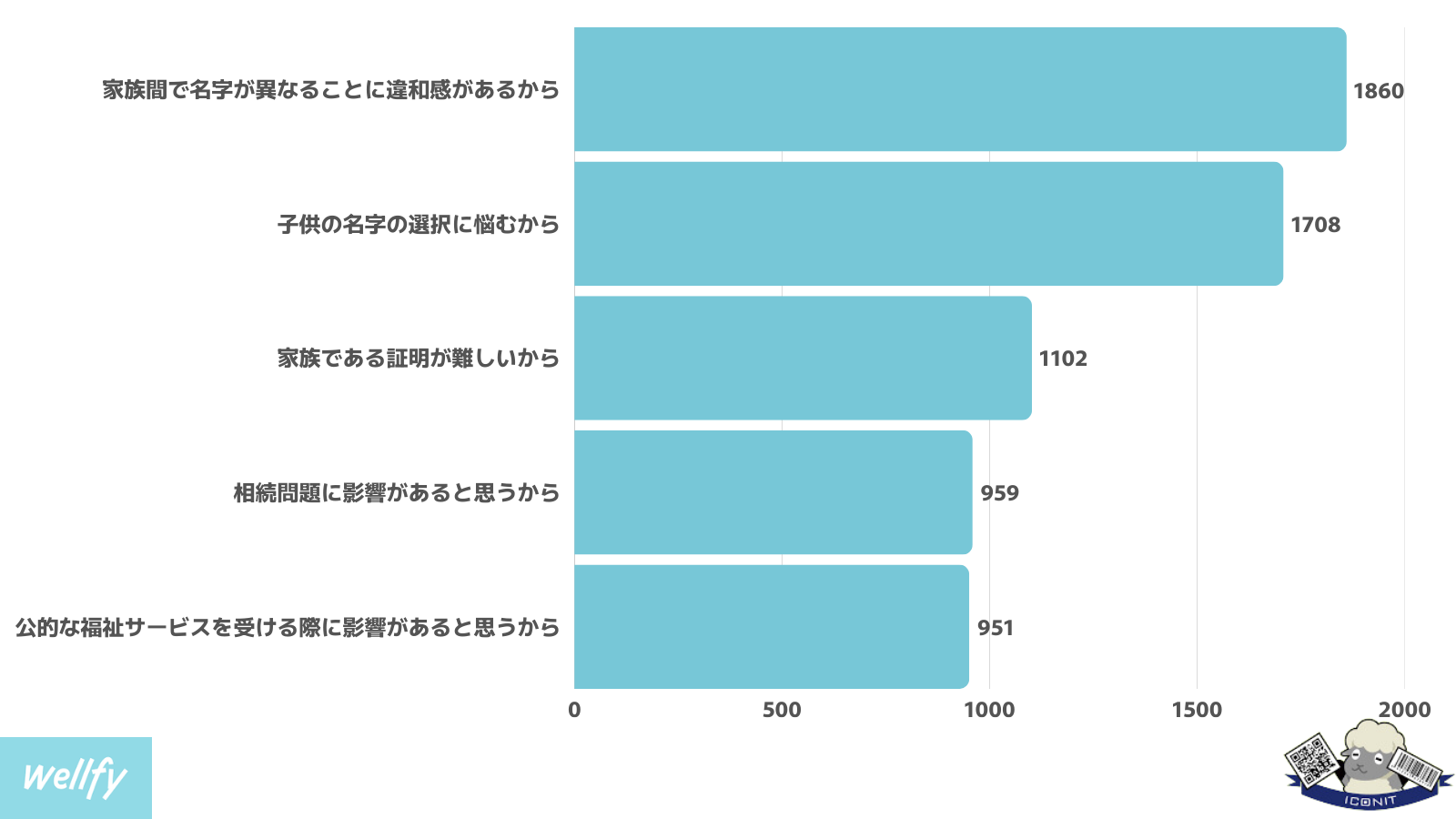

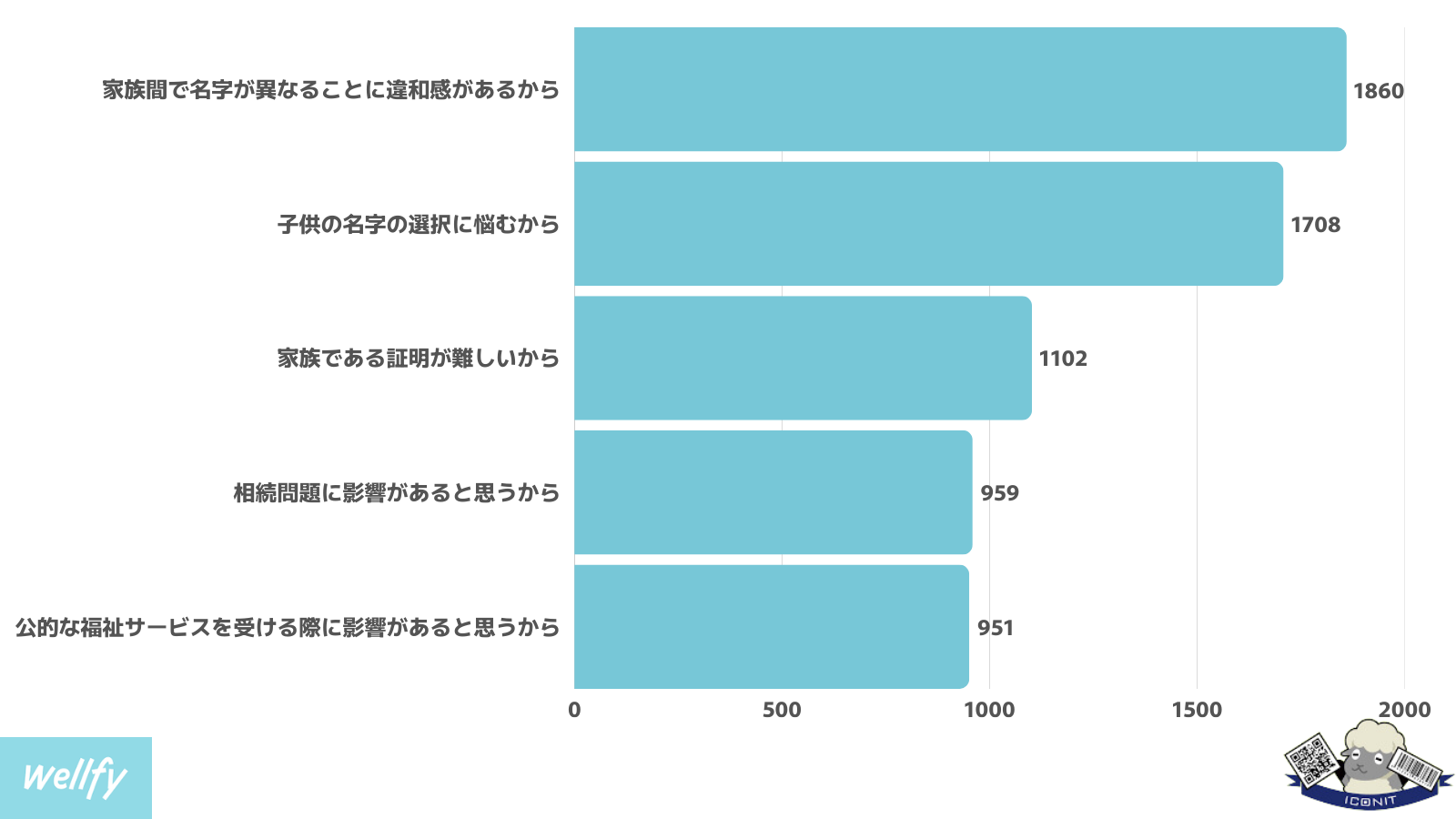

制度に不安を抱く声も。反対派は何を懸念しているのか?

選択的夫婦別姓に賛成する声がある一方で、「やっぱり不安がある」「ピンとこない」と感じている人たちも少なくありません。

では、制度に反対する人たちはどのような理由で懸念を抱いているのでしょうか?

アンケートでは、反対派に対してその理由を複数回答で尋ねました。以下がその結果です。

Q.反対の理由を教えてください。(複数選択可)

| 回答内容 | 女性 | 男性 | 回答しない | 総計 |

|---|---|---|---|---|

| 家族間で名字が異なることに違和感があるから | 299 | 1503 | 58 | 1860 |

| 子供の名字の選択に悩むから | 295 | 1369 | 44 | 1708 |

| 家族である証明が難しいから | 206 | 859 | 37 | 1102 |

| 相続問題に影響があると思うから | 195 | 725 | 39 | 959 |

| 公的な福祉サービスを受ける際に影響があると思うから | 184 | 732 | 35 | 951 |

| その他 | 72 | 266 | 20 | 358 |

| 特に理由はない | 35 | 155 | 12 | 202 |

最も多かったのは「家族間で名字が異なることへの違和感」。

次いで「子どもの姓の決め方に関する悩み」や、「制度による手続きの煩雑化を懸念する声」が続いています。

こうしたデータからは、反対意見の多くが制度そのものというよりも、制度が変わることへの漠然とした不安や、家族観の変化に対する戸惑いが根ざしていることが見えてきます。

選択的夫婦別姓の導入で懸念されていること・反対理由

次に、選択的夫婦別姓の導入で、懸念されていることについても確認しておきましょう。

家族の一体感への影響

選択的夫婦別姓導入の反対意見として多いのが、「家族の一体感が損なわれる」「家族の絆が弱まる」という懸念です。同じ姓を名乗ることで家族としての絆が強まるという考え方があります。

ただし、海外の国は夫婦別姓を導入しているわけですが、日本だけが夫婦の絆が強いとは言えないため、この懸念は杞憂だと言えるでしょう。

また、現状、女性は結婚に伴って姓が変わっています。それにより、「両親との絆が弱まる」のだとしたら、それはそれで問題でしょう。

子どもの姓をどうするか

夫婦が別々の姓を名乗る場合、子どもの姓をどちらにするかを新たに考える必要があります。

現行の法制度では、子どもは父母のどちらかの姓を名乗ることになりますが、その決定過程で対立が生じる可能性もあります。

これについては、選択的夫婦別姓を導入している国の方法を参考にする必要があるでしょう。

選択的夫婦別姓の導入によって事務手続きが複雑化する可能性

家族の姓が異なることで、学校や行政手続きなどが若干複雑になる可能性があります。

しかし、すでに再婚家庭などでは家族内で姓が異なるケースが存在しており、対応は可能です。

また、現状、改姓により複雑な事務手続きを女性だけが担っているということを考えると、「事務手続きが複雑になるから」というのはあまりにも男性本意の考え方だと言えるでしょう。

家系・伝統の継承に関する懸念

特に地方や伝統的な家庭では、家系や家名の継承を重視する価値観があり、選択的夫婦別姓がそれを難しくするという懸念もあります。しかし、これについては、夫婦同姓を選べば問題は解決します。

導入が検討されているのは、「選択的」夫婦別姓ですから、同姓を選びたい人は同姓を選び、別姓を選びたい人は別姓を選べば良いのです。

実際、使ってみたいと思う?選択的夫婦別姓制度の選択意欲

これまで、選択的夫婦別姓にまつわるメリットとデメリットを見てきましたが、実際に制度が導入されたとき、私たちは「使いたい」と思うのでしょうか?

アンケートでは、以下のような結果となりました。

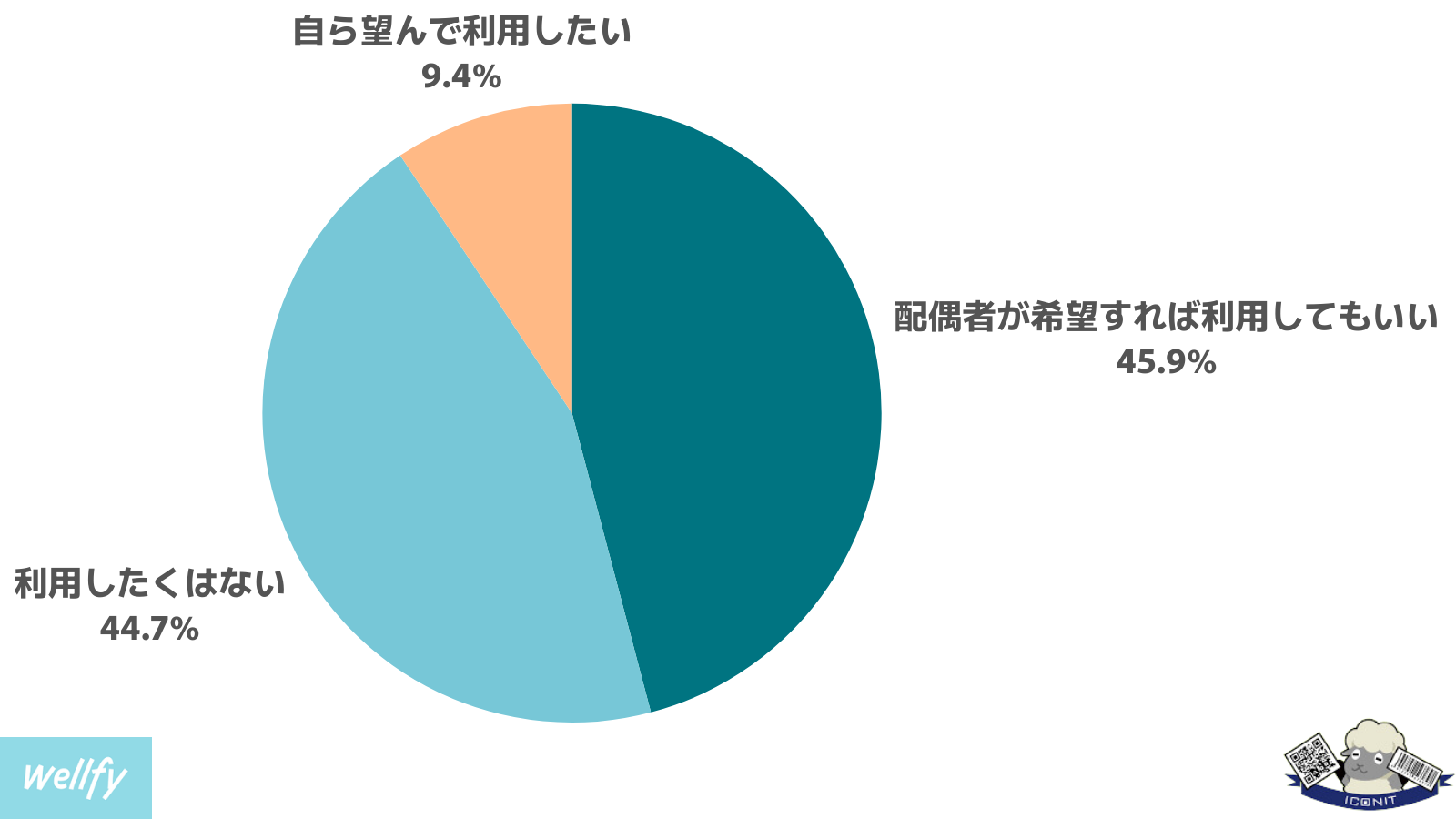

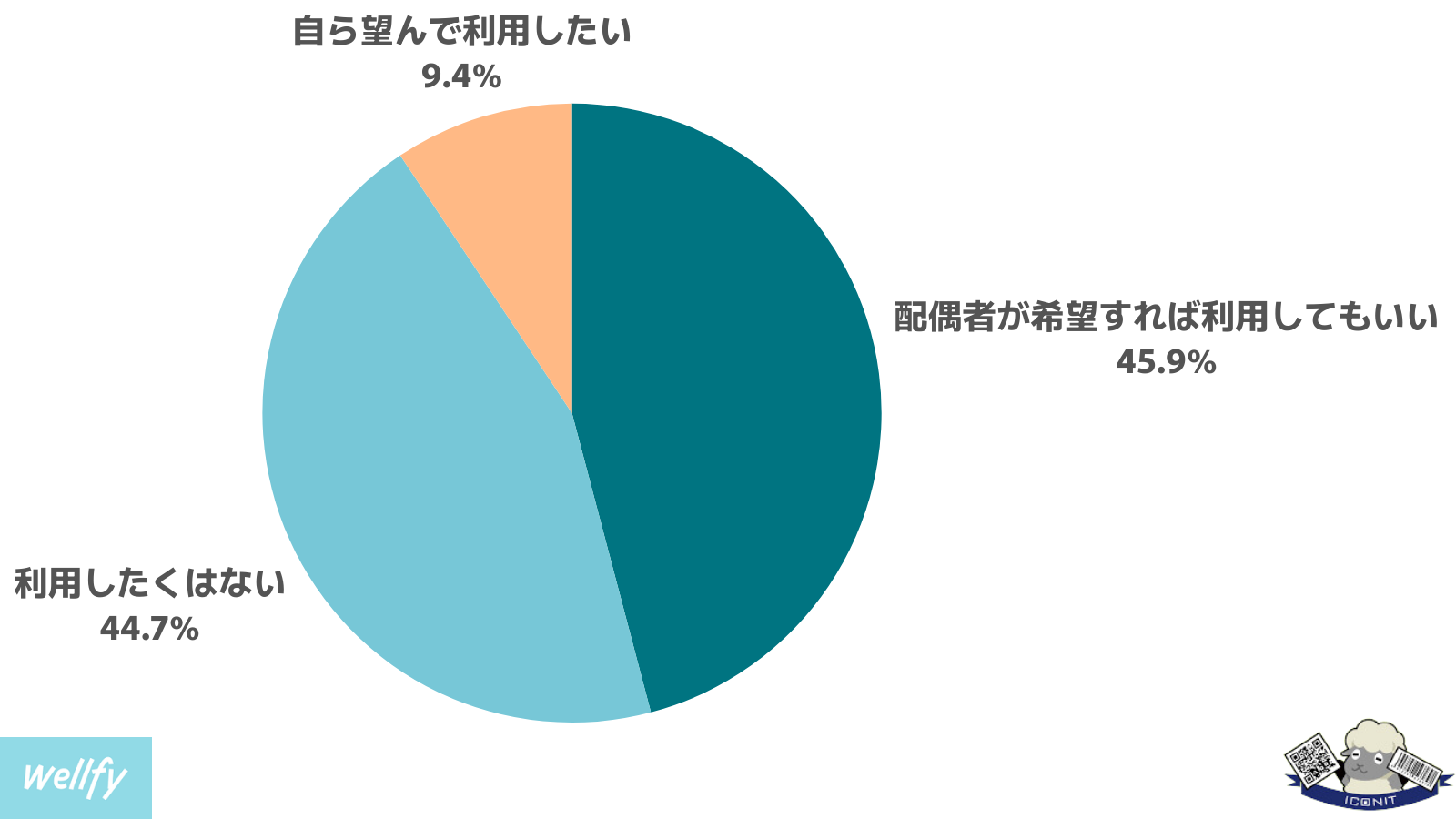

Q.「選択的夫婦別氏制度」が実現された場合、利用したいと思いますか?

| 回答内容 | 女性 | 男性 | 回答しない | 総計 |

|---|---|---|---|---|

| 配偶者が希望すれば利用してもいい | 2209 | 7133 | 337 | 9679(46%) |

| 利用したくはない | 2307 | 6703 | 427 | 9437(45%) |

| 自ら望んで利用したい | 723 | 1166 | 85 | 1974(9%) |

注目すべきは、「絶対に使いたい」とまではいかなくても、「配偶者が希望するなら利用してもいい」と考えている人が全体の約半数(46%)にのぼること。

一方で、「利用したくない」とする人もほぼ同じ割合で存在しています。

このことからも、制度の導入は「別姓を義務づけること」ではなく、選択肢を広げるだけであるという本質を丁寧に共有することが、今後の理解促進につながるでしょう。

選択的夫婦別姓は、あくまで選べる自由の話。

必要な人にとっては大きな意味を持ち、必要のない人には今まで通りの選択ができる。そんな、誰かの自由を奪わない制度として向き合う姿勢が求められています。

さいごに。選択的夫婦別姓は、個人の選択肢を広げる制度

選択的夫婦別姓は、現行の夫婦同姓を「禁止」するものではなく、同姓か別姓かを「選択できる」ようにする制度です。

令和の今、社会の多様化が進む中で、一人ひとりのライフスタイルや価値観を尊重できる制度づくりが求められています。

選択的夫婦別姓は、結婚という人生の大きな節目においても、自分らしく生きる選択肢を広げるものだと言えるでしょう。

「姓を変えるか、変えないか。どちらかに決めるべき」という二項対立ではなく、それぞれの家族が自分たちにとって最適な選択ができる社会を目指すことが、今後の日本社会の課題ではないでしょうか。